館長のつぶやき~「佐藤春夫の少年時代」(30)

春夫の新宮中学生活あれこれ

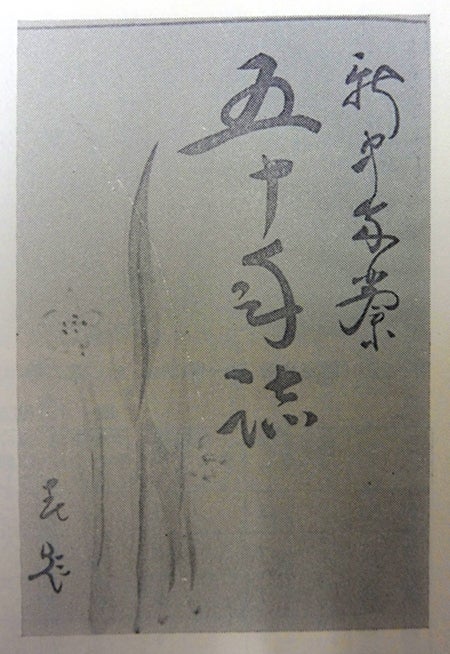

新宮周辺で教員生活を続けた岡嶋輝夫は、新宮中学卒業後50年に当たる昭和34年4月に、私家版「五十年誌」を編んでいます。限定25部という僅少であったようですが、25名の同級生(新宮中学第4回卒)に語らせた貴重な文献です。本来なら同級の筈であった5回生春夫が書を寄せ、口絵を飾っています。「旧友たちに示す もろともにあハれと思へ やまざくら 紅顔老いて ミなしなびたる」の色紙。

なかに汐崎慶三が「十月三十日事件の真相」を書いています。汐崎は下里の「懸泉堂」の縁者でしたから、春夫とも親戚筋に当たります。明治38年のこの日、博物の授業をボイコットした詳細な記録です。「目的」は「言葉のわからぬ博物教師佐藤信治先生を栄転せしめんとしてストライキを断行す」とあります。参謀格として春夫も参加したことになっています。

岡嶋輝夫が編集した「五十年誌」

これより先、明治37年4月14日、入学直後の春夫は、日記に「今日博物があった、博物の先生は一番生徒におしえる事がうまい、これより後もかよーな先生にならいたい」とあります。多くの生徒も同様な感想であったのでしょう。この時の博物担当は明治35年5月着任の川北実でしょう。川北は書道も担当したようですが。2年次になって、博物はこの年赴任してきた佐藤信治に変更したので、余計に反動、反発は大きかったのだと推測されます。

春夫が中学に入学して、博物の授業に興味を持った理由の一つは、春夫が見つけた「たからもの」に関係しています。「わが生ひ立ち」(大正13年8~11月「女性改造」)に「たからもの」の章があります。

「そのころ私に一つのたからものがあつた。それはたつた一つの石であつたけれども、私はその後の生涯でも、あれほど長い間、あれほど純粋に愛したものは、二つとないと言つてもいヽやうな気がする。」で書き始められる。石への思い入れは、場所とも結びついていて「このあたりの変化のある土地は、そのころ私の最も愛した遊び場所であつたが、全くあそこほど私に影響を与へた場所は無いのぢやないかと思ふ」と言います。それは登坂から熊野川へ下りる狭い山道を抜けた所の川渕にある「小浜(おばま)」の地で、やがて「わんぱく時代」の重要な舞台ともなる場所です。

後景の山に「成川の山」、その手前「熊野川」、右側に「梅林」、真中に「道」の注記がある。左側の奥の家に、春夫自身と思われる赤の書込みで「小浜ノ﨑山榮の家ハコノ□□(二字不明)トコロナルベシ」と記されている。(久保嘉弘撮影、昭和32年頃)

「中学一年になつて私は鉱物学といふものを学んでゐるうちに、ふと四五年も前に私にあれほどの熱情を湧かせたものは果して何であつたかヾ知りたくなつた。そしてその石が今でもあそこにあるかどうかを案じながら、覚えのある場所へ行つて見た。そこには依然として私の石があつた。(略)その石は、大部分大理石で、その中に方解石が眼(がん)になつて出来てゐたことを知つた。教師は私がそんな重い標本を遠くから持つて来た熱心を他の生徒たちの前でほめてくれた。」と言います。その教師に対して、授業ボイコットの策に出たのです。東北訛りが聞き取りがたく、不平が募るばかり。

春夫は、「わんぱく時代」の「遠い学校」の章で、「興味のある新しい学科の博物は、先生が東北生れで、僕が崎山からもらった石灰石の大きなのを運んで行くと、「シトウはマンズメでカンスン」とほめてくれた。それで僕は「カンスンのマンズメ」というあだ名を得た。この言葉でもわかるとおり、鼻にかかった東北弁のだみ声は聞き取りにくく講義はわからない。(略)それよりも東北人のねちこちした性格が南国の軽快を喜ぶ気風には合わない。こういう感情はすぐ相手にも反映するもので、先生の方でも小ナマイキに軽佻(けいちょう)な小僧どもと言いたげな様子がそれとなく見える。双方のこの気持のせり合いに、せっかく面白い時間が不愉快に終る。」と、述べています。

さらに「あまのじゃく」の章では、「あの東北出身の博物の先生を追い出しにかかったことである。もっともこれは僕が首謀者ではなく、首謀はごくマンズメなはずの級長と副級長とか、これでは一同の学業も進まず、先生も気の毒だから、どこか先生の言葉のよくわかる地方へ転任してもらった方が先生のためにもいいという、立派な口実をもって、実は戦争にそそのかされたヤジ馬気分ではじめたことに、僕はやっぱり参謀格で偵察や連絡など二、三の配下をつれて加わっていたらしい。当の首謀者がこの「わんぱく時代」に書きもらさないようにと、この間くれた手紙が僕の記憶をゆり起した。/ 首謀者たちは町の子ではなかったから、町の地理に不案内で、一同の集合地点や集合方法などを僕に相談したのに対してよせばよかったのに僕が提案したものらしい。」とあります。この手紙の主は汐崎でしょう。

春夫は、教室を退出してゆく様子を描写した後で、「博物の先生のあの愚直げな顔が五十余年を経た今も目について申しわけがない。/ 博物の先生は、ついにその学年末に転任になったが、転任先が果して出身地に近い東北の地であったかどうかはだれも格別注意もしていなかったし、その後の消息も、まるで知らない。」と悔悟の念を記しています。春夫には一抹の後ろめたさが残ったと見えます。

汐崎自身の文章によれば、「汐崎は近日退学の沙汰があると待っていたが、何らの通知もなく、全級無事に目的を達した。佐藤先生は一週間後転任され、御出発の日汐崎一人後姿に合掌してお別れした」と言います。「会誌」2号(明治39年3月)の「校友会日誌」の項によれば、明治38年11月20日「佐藤先生職を去らる」と1行記すのみで、着任はこの年2月27日でしたから、10ケ月に満たない在職でした。履歴書によれば、明治元年7月仙台市の生まれ、月俸30円で教諭心得として赴任しています。「依願職務ヲ免ズ」とだけあって、その後の足取りは分かりません。