福澤諭吉の「帝室論」について(その1)

ある人の言を引用します。いつ誰が言っているか考えてみてください。(なお強調の太字は筆者によるものです。)

「今の政治というものは、よくよく調べてみると、どんなに民意を得ていると自賛するような政府であっても、せいぜい全国民の過半数から良しとされているに過ぎず、残りの半数弱の人々は、その政府に対して多少なりとも不平なり不満なりを持っているのが実態である。」

「ましてや、現代の人間を平均値で捉えた場合、自分勝手で欲張りで、思慮は浅く、なにかとあれば自分を反省するのでなく、他人のせいにして恨みを抱く者が多い。だから、法律にちゃんと書いてあることに基づいて判決が出され、抗弁できない場合であっても、敗訴した者は、何かしら理由や口実を挙げて、不平を述べるのが常である。ある命令が下され、人々にとって一部に有利が生ずる場合は、他方にある程度の不利が生じるものだ。税金が引き下げられたときには、たいして評価もされないけれど、増税がなされたり、新しい税が設けられたりすると、人々はこぞって文句を言い立てるのが世の常である。」

「特に、現在の日本の状況においては、イノベーションによる生活の改革、ひいては暮らしが便利になるのに伴い、政府の歳出はどんどん増えるばかりで止まることがない。この傾向は、大局的にみて避けることができない事実である。」

「一方で、人知が発達するにつれて、表面的に言葉を巧みに操って論ずるようになり、財政を巡って論を戦わせることが間違いなく起こってくる。このとき、不平や苦情を申し述べるのは、社会では日常茶飯のことであり、その折衝において言葉巧みに交渉して多数の賛成を取り付け、それを後ろ盾として、少数意見の者には失意を押し付けることによって、一時的な安定や一定の秩序を得ようとするのが政治のやり口である。」

「こういう物事は大変面倒で耐えられないように思えるが、そこはいろんな人がいるもので、それなりの人が出てくる。世間からそういう手合いが現れ、単にこの種の厄介事を厭わないだけでなく、政治の正面に立って、国民の一定数の人々を喜ばせると同時に他方の人々を恐れさせる。誰それを友として手を結び、誰それを敵として対立する。右を見て喝采をもらうかと思えば、左を見て予想もしない非難を浴び、一喜一憂したり、時に安心したり、時に案じたりして、ほとんど心身の休息がないのに、かえってそれを楽しむ人もいる。ひどい場合は自分の健康を害して苦しみ、さらには死んでも後悔しない人もいる。この種の人を名付けて政治家というのである。」

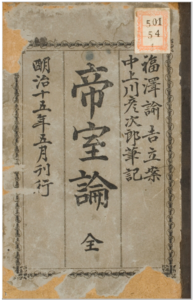

さて、ある人とはだれでしょうか。現代の世相に鋭く切り込む警世の一文とも読めますが、大方の人が本稿の題名から思い浮かべたとおり、福澤諭吉です。上述の文は1882年(明治15年)に発表した「帝室論」から抜粋したものです(意訳も交え現代語訳してあります)。

帝室論はなぜ書かれたのでしょうか。慶應義塾図書館デジタルギャラリーの説明によれば以下の通りです。

「明治十四年の政変のとき、十年後を期して国会を開設すべき旨の詔勅が発せられたので、民間に幾つかの政党が結成されたが、その中には時の政府の庇護の下に 帝政党と称するものも出現し、漫りに帝室のことを楯にとって政敵を論難するような事態が生じたので、福沢はこの風潮を憂えてこの論説を発表した。(中略)

帝室を政治社外に高く仰こうとする福沢の真意は、ややもすれば古風の勤王論者から曲解され、帝室に虚器を擁せしめんとするものとの批難を招き、出版当初からこの書は多少の物論の的となったが、今日においてはこの書の所論が日本の皇室のために最も妥当な考え方であるとの説が殆んど定まったと見られている。」

次号では、「帝室を政治社外に高く仰こうとする福沢の真意」とはどのようなものであったか考察したいと思っています。

風戸 俊城